BLOG

Snake oil salesmen (and saleswomen)

Is poetry of any use? There are those who measure necessity solely on basic needs, and, in the short time we are allowed, accumulate an inordinate amount of objects of no use. There are those who prophesy that we will all die without them, but this has not yet been disproved. And there are those who try, but need a ball of thread not to get lost in the labyrinth of verses. But the Minotaur is always lurking there, and it is called “narrative reason”: where is the history of poetry? It is called school—years spent studying poetry only to abandon it for good. It is called procrastination—always finding an easy verse to quote when necessary, with no need for a book at home. And yet...

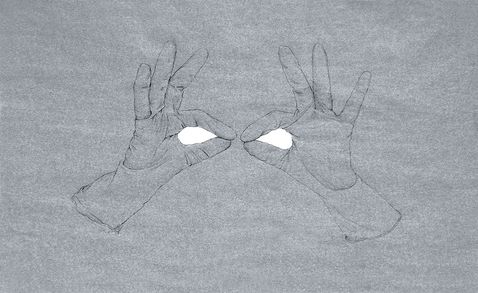

Yet, in the difficult moments of life, there is nothing like poetry to inspire us to brave, desperate, passionate action. Or to resistance. It is no coincidence that, besides music, which has always accompanied armies to the front, our other ally in the absurdity of armies has always been poetry. Poetry is not a candid object; it is, rather, an incandescent, pyromaniacal one. Poetry inflames, disrupts, and also comforts. Prayers are poems, too. Verses are amulets that can protect as well as cast curses. They are cigarettes that burn the skin, and poets are the sorcerers who roll them.

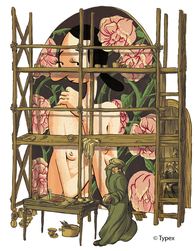

Which is why Costantini’s portraits are permanently shrouded in smoke. The men and women authors he has selected are connected with each other, linked by a material vapour that suggests they belong in the lineage of wizards and witches. These faces, made impervious to time by the clear line that makes their forms a synthesis, also compose the emotional and literary atlas of the artist, who gives us his Decalogue, his personal ball of thread to guide us through the thick forest of poetry without getting lost. This combination of lines and words, which implies the concrete absence of the subject portrayed, composes an autobiographical mosaic of the artist, as well as a viaticum for the viewer or reader, an antidote, an exorcism through visual poetry. Or a lucid vision—in Burroughs’s words, “until the bare lies shine through.”

Elettra Stamboulis

Venditori e venditrici di fumo

Ma la poesia serve a qualcosa? C'è chi misura la necessità unicamente sui bisogni primari, e acquisisce nel tempo breve che ci è concesso uno smisurato numero di oggetti di nessuna utilità. C'è chi vaticina che senza moriremo tutti, ma ancora non è stato smentito. E c'è chi ci prova, ma ha bisogno di un gomitolo per non perdersi nel labirinto dei versi. Ma il Minotauro è sempre lì in agguato, e si chiama ragione narrativa - dov'è la storia della poesia?. Si chiama scuola - anni a studiare poesia per sempre abbandonarla. Si chiama procrastinazione - trovare sempre un versetto facile da citare in caso di necessità senza bisogno di avere manco un libro a casa. Eppure.

Eppure nei momenti difficili della vita niente come la poesia ci spinge a fare azioni coraggiose, disperate e passionali. Oppure a resistere. Non a caso, oltre alla musica che sempre ha accompagnato gli eserciti al fronte, l'altra alleata dell'insensatezza delle armate è sempre stata lei, la poesia. Che non può essere considerata come un oggetto candido, ma è anzi incandescente e piromane. La poesia incendia, scompone e anche conforta. Anche le preghiere sono poesie. I versi sono amuleti che possono proteggere, ma anche lanciare maledizioni. Sono sigarette accese sulla pelle e i poeti sono gli stregoni che le preparano.

Ecco perché i ritratti di Costantini sono avvolti da questo fumo continuo. Gli autori e le autrici che ha selezionato sono in unione tra loro, legati da questo vapore oggettuale, quello che mostra che sono della schiatta dei maghi e delle fattucchiere. Questi volti, resi insensibili al tempo dalla linea chiara che rende le loro forme una sintesi, costruiscono anche l'atlante emotivo e letterario del disegnatore, che ci consegna il suo decalogo, il suo personale gomitolo per addentrarsi nel folto bosco della poesia e non perdersi. Questo insieme di linee e parole, che presuppone la concreta assenza del soggetto ritratto, costruisce un mosaico autobiografico dell'artista, ma anche un viatico per che guarda o legge, un antidoto, uno scongiuro mediante poesia visiva. O anche una lucida visione , fin quando la nuda menzogna non vi splenda attraverso, per citare Burroughs.

Elettra Stamboulis

Uno sguardo afrofuturista

Uno sguardo afrofuturista.

di Elettra Stamboulis

L'afrofuturismo è nato ieri, ma ha come orizzonte solo il domani. L'aspetto peculiare di questo poliedrico movimento estetico, nato sostanzialmente negli anni '70 e '80 tra gli afroamericani, ma divenuto ben presto un prisma comune alla diaspora africana nera in generale, è l'indagine sul tempo. Movimento composito, fatto di artisti visivi, musicisti (da Sun Ra ai Public Enemy), teorici e attivisti/e, ha nel suo DNA l'immaginare una giustizia più vasta e una più libera soggettività nera nel futuro. Futuro che può essere anche distopico: l'aspetto però che non manca mai in questo tipo di sguardo è la messa in discussione della temporalità lineare. Il termine fu coniato da Mark Dery nel 19941, che esordiva citando Orwell "chi controlla il passato, controlla il futuro: chi controlla il presente, controlla il passato". Dery partiva da un quesito formale, perché gli intellettuali afroamericani non fanno science fiction? Non immaginano il futuro? E per rispondere, interrogava una serie di importanti testimoni, per scoprire che non c'è un unico modo di porre quesiti sul futuro. Victor Fotso Nyie è sicuramente un artista che interpreta il mondo utilizzando gli occhiali afrofuturisti. Lo fa utilizzando una tecnica antichissima, primordiale, che Cavalli Sforza2 considera provenire dall'Africa Sahariana come i geni, i popoli, le lingue, circa 100.000 anni fa. Proprio il genetista di Stanford, che utilizza diffusamente dati genetici, la mappatura del DNA, l'archeologia e la linguistica, definisce la cultura come il più valido strumento di adattamento biologico. Nelle figure antropomorfe di Victor, che evocano nelle forme qualcosa di profondamente arcaico, sopito nel nostro subconscio archetipico, lì dove alberga la percezione della nostra comune specie, c'è un elemento ironico, che rompe la prevedibilità della forma, inserendo una possibile "futurità", a partire dai due gemelli (un elemento prettamente autobiografico, sono la rappresentazione dei suoi fratelli minori) che reggono un vassoio patrimoniale dorato. Oggetti scomposti e anacronistici, che portano il passato del patrimonio africano naufragato e saccheggiato, ad una tavola imbandita di futuro. "Che cosa se ne potrebbero fare di una restituzione ora del patrimonio de-identificato e sottratto al suo tempo i miei fratelli?", si chiede l'artista. Certo, la memoria ha gole profonde, ristagna e forme pozze dove meno ce l'aspettiamo, in attesa che la corrente riprenda. Non ha un andamento lineare, ci dice l'afrofuturismo. E così il ragazzo dormiente, con la copia di un'opera originale tradizionale tra le mani, immagina un futuro possibile, ma ancora che rimane onirico.

Il sogno è un elemento ricorrente e trasparente in questa serie di lavori: da Rêve lucide in cui il sogno lucido porta ad una possibilità di allattamento dorato a Suivre ses rêves in cui l'aspetto autobiografico si connette alle aspettative di un continente. Il mondo inconscio culturalmente inesplorato di generazioni diventa terra tra le mani ed è forgiato dal giovane camerunense con estrema maestria tecnica unita ad uno sguardo acuto, un Regard passioné per citare un altro titolo, ironico, ma anche determinato e non subalterno.

La figura inquieta di Vue céleste che guarda spietatamente lo spettatore che si riflette negli occhi incavati e dorati ci ricorda quanto il sacro ci riporti alla nostra limitatezza, al nostro limite materiale e visivo, al nostro sguardo che spesso ha orizzonti supinamente post coloniali.

La graine qui germe è quindi una promessa, una scommessa, un intento civile e artistico. Il seme che può germogliare dalla riconnessione con la propria storia culturale potrebbe costituire un parto intellettuale nuovo, dorato, sorpreso. E Victor ci ricorda che questo cambiamento è possibile.

1 M. Dery, “Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose.” In Flame Wars:

The Discourse of Cyberculture. Edited by Mark Dery, 179–222. Durham, NC: Duke University Press, 1994.

2 L.L. Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue, Adelphi, Milano - 1997 (ed. or. 1996)

La Cina (non) è vicina BADIUCAO – opere di un artista dissidente

Il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, presentano per la prima volta in Italia un nuovo progetto espositivo dell’artista dissidente cinese, residente in Australia, Badiucao (Shangai, Cina, 1986): la mostra La Cina (non) è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente, a cura di Elettra Stamboulis, si terrà dal 13 novembre 2021 al 13 febbraio 2022 negli spazi espositivi del Museo di Santa Giulia di Brescia.

La mostra rappresenta l’evento di punta del Festival della Pace, organizzato dal Comune e dalla Provincia di Brescia dal 12 al 26 novembre 2021. L’evento, giunto alla sua IV edizione, vanta ad oggi il Patrocinio del Parlamento Europeo e di Amnesty International.

L’esposizione La Cina (non) è vicina. BADIUCAO - opere di un artista dissidente è la prima personale dedicata a Badiucao, pseudonimo dell’artista-attivista cinese noto per la sua arte di

protesta, attualmente operante in esilio in Australia. Il percorso espositivo ripercorre l’attività artistica di Badiucao, dagli esordi alle opere più recenti che sono nate in risposta

alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19.

Badiucao, spesso conosciuto come il Banksy cinese, si è affermato sul palcoscenico internazionale grazie ai social media, coi quali diffonde la propria arte in tutto il mondo – il suo account twitter @badiucao è seguito da più 80 mila persone –, e sfida costantemente il governo e la censura cinese. La sua vocazione artistico-politica nasce nel 2007, quando, studente di Legge all’Università di Shanghai vede il documentario The

Gate of Heavenly Peace, un girato clandestino diretto da Carma Hinton e Richard Gordon sulle proteste di Piazza Tienanmen. L'artista sviluppa una ferma decisione di esprimersi in prima linea contro ogni forma di controllo ideologico e morale esercitato dal potere politico, a favore della trasmissione di una memoria storica non plagiata. Il suo impegno politico si realizza, infatti, nella creazione di campagne partecipative, affissioni in luoghi pubblici, illustrazioni e attività online, spesso costruite con un linguaggio visivo che evoca ironicamente lo spirito pop della propaganda comunista, ricalcandone lo stile grafico, i colori e i toni.

Grazie al suo blog, ai social media e a campagne di comunicazione organizzate, Badiucao dall’Australia ha portato avanti la propria attività di resistenza, diventando l’unico canale non filtrato dal controllo governativo capace di trasmettere i racconti dei cittadini di Wuhan durante il lockdown del 2020.

Nel 2020 gli è stato conferito dalla Human Rights Foundation il Premio Václav Havel Prize for Creative Dissent, destinato ad artisti che creativamente denunciano gli inganni delle dittature.

Elettra Stamboulis, curatrice della mostra, commenta: “Il lavoro di mappatura degli artisti dissidenti, attivisti politici e visualmente militanti, continua con questo progetto espositivo: al centro la poetica dell’artista cinese che collabora con i movimenti del tè al latte. Il Milk tea Alliance è formato da Net Citizen che operano ad Hong Kong, Taiwan, Thailandia e Birmania. Sono tra gli artefici e promotori delle più importanti manifestazioni per la democrazia e i diritti umani in Estremo Oriente, e Badiucao è il loro artista”.

Tanti i temi affrontati dalla mostra nelle diverse sezioni che verranno allestite. Dalle opere pittoriche e multimateriali che testimoniano le violazioni dei diritti umani, alla censura inflitta ai cittadini cinesi sul tema Covid-19, dalla repressione del dissenso in Myanmar durante il colpo di stato militare del 2021 al tema dell’assimilazione culturale forzata degli Uiguri, fino al dettagliato racconto in chiave artistica delle proteste degli ultimi anni che hanno visto la popolazione di Hong Kong battersi per contrastare la linea politica governativa a Hong Kong.

“La Fondazione Brescia Musei sta preparando in queste settimane un nuovo importante evento espositivo, dedicato al rapporto tra arte contemporanea e diritti”, afferma Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei. “Questa volta la mostra dedicata al dissidente cinese Badiucao, esule in Australia da una decina di anni e mai esposto in Occidente, sarà una vera e propria rivelazione fatta di installazioni multimateriali, tele, opere grafiche e cartoon. Ciò che rende davvero importante questo impegno è che l’artista stesso è presente a Brescia per l’allestimento delle proprie installazioni e per il fitting del set up agli spazi che sarà particolarmente originale visto che l’arte di Badiucao attraversa i generi e ammicca alla iconografia della propaganda rivelando però un’ironia tagliente espressa nei colori e nei toni pop e in uno stile grafico incredibilmente moderno. Una vera rivelazione, che aspetta da metà novembre il pubblico italiano a Brescia nuovamente al centro della discussione attorno ai temi del contemporaneo”.

Con questo nuovo progetto Fondazione Brescia Musei, insieme al Comune di Brescia, prosegue il percorso iniziato nel 2019 con la mostra Avremo anche giorni migliori. Zehra Doğan. Opere dalle carceri turche, nella quale l’artista curda, attraverso l’esposizione di una sessantina di opere inedite, ha intersecato e intrecciato la propria vicenda personale con i drammatici eventi politici della più stringente attualità, evidenziando la relazione tra opere contemporanee e diritti umani. Dopo il successo di Brescia, una selezione di opere di Zehra Doğan sono state esposte nel 2021 al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano.

Un format espositivo dedicato alla narrazione del contemporaneo attraverso l’arte, un dialogo grazie al quale vengono interpretati i più significativi fenomeni storici attuali. Arte contemporanea e diritti umani trovano quindi un punto di sintesi nella rivelazione di artisti dissidenti e attivisti, per lo più inediti in Occidente.

“Fondazione Brescia Musei ha intrapreso un paio di anni fa un percorso dedicato alla comprensione dell’arte contemporanea quale forma di espressione particolarmente forte e simbolica delle sofferenze vissute nei contesti in cui la libertà di parola, di espressione, di movimento è limitata o fortemente violata”, dichiara Francesca Bazoli, presidente della Fondazione Brescia Musei. “Questo format, che ci permette ogni anno di esporre un artista che opera in quadranti geopolitici impegnativi, consente alla nostra istituzione di definire al meglio una voce autonoma e autentica nel panorama italiano dell’arte contemporanea. Sono dunque particolarmente felice che ci accingiamo a replicare l'esperienza estremamente positiva già avviata con Zehra Doğan nel 2019, con un altro artista nuovamente giovane, inedito in occidente e colmo di passione civile e coraggio”.

“A ormai solo poco più di un anno dal 2023, quando Brescia – assieme a Bergamo – avrà l’onore e l’onere di mostrarsi a tutto il Paese e oltre come Capitale Italiana della Cultura, appare non

solo giusto ma direi doveroso che la nostra città prosegua, con la mostra dedicata a Badiucao, quel percorso iniziato con la mostra di Zehra Dogan e teso a sottolineare l’indissolubile legame tra

arte e libertà”. Così afferma la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Laura Castelletti, aggiungendo che “la libertà di creare è un diritto fondamentale come quello di

parola, di cui non è che una diversa forma espressiva. In questo senso, va accudita e tutelata in quanto risorsa per ogni democrazia e per le comunità. Brescia non vuole solo essere capitale

della cultura, ma capitale di culture, aperte, libere, plurali. Accogliere e conoscere più da vicino l’opera di Badiucao ne è una straordinaria conferma”.

“La mostra dedicata a Badiucao è il secondo momento di un percorso, iniziato con Zehra Dogan, con un profondo significato”, commenta Roberto Cammarata, Presidente del Consiglio del Comune di Brescia. “Il Festival della Pace, questa sarà la IV edizione, ha travalicato i confini di Brescia proprio grazie alla forza comunicativa dell'arte di Zehra Dogan. Ora, con Badiucao, daremo ancora una volta spazio, voce, riconoscimento e visibilità a chi vede i propri diritti violati, a chi ha perso la sua libertà, ma ha tanto da dire anche a noi. Il lavoro di Zehra passa nelle mani di Badiucao come un testimone e, allo stesso modo, la nostra voce si fa testimonianza per permettere a questo messaggio di diffondersi, facendo arrivare lontano la voce di tutti coloro che non possono parlare. A questo proposito, il nostro pensiero non può che andare a Patrick Zaky: durante il Festival verrà assegnato per la prima volta il premio Brescia Città della Pace, che quest'anno sarà dato proprio a lui. Non potendolo ritirare personalmente perché incarcerato in Egitto, riceverà il premio Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia”.

La schiena di Zehra e le altre. Prigione n°5

Piegati, amore, finché non passa la tempesta

Mi sono piegata così tanto che la mia schiena è diventata un arco. Quando scoccherai la tua freccia?

(Allunghi le mani e trovi una manciata di farina)

Piegati, amore, finche non passa la tempesta

Mi sono piegata così tanto che la mia schiena è diventata un ponte. Quando lo attraverserai?

(Cerchi di spostare il piede, ma il ferro non si sposta)

Piegati, amore, finché non passa la tempesta

Mi sono piegata così tanto che la mia schiena è diventata un punto interrogativo. Quando risponderai?

(L'agente che conduce l'interrogatorio mette un disco pieno di applausi).

Mahmud Darwish,

Diario di ordinaria tristezza, in Una trilogia palestinese, Milano 2014, p. 57

Darwish, insieme a Edward Said, è la voce che testimonia l'esistenza della cultura palestinese, il popolo senza patria per eccellenza, dicono. Dicono perché la terra che loro abitavano è stata concessa ad altri come risarcimento per il grande male che l'Europa aveva commesso verso di loro. Anche i curdi sono un popolo senza patria, ma non essendo legato questo spoglio, almeno direttamente, alle mani delle potenze occidentali, spesso sono dimenticati nell'elenco dei senza terra. C'è però un'altra ragione: il nostro ondivago oblio, che si ricorda dei curdi quando diventano utili alleati on the ground per dirimere conflitti in cui anche gli eserciti più forti della terra si trovano in difficoltà, è rinforzato dall'assenza delle voci di questo popolo, dalla insipienza nostra verso questa specifica cultura. Zehra Doğan si è trovata ad essere la voce più autorevole, la sintesi iconica di queste molte voci silenziate. E non è un caso che sia una donna.

L'assertività del percorso artistico, politico ed intellettuale di Zehra e delle altre si basa su un presupposto ideologico importante, che viene ripreso anche in questa importante Graphic Memoir, ovvero la gineologia (in curdo jineolojî) messa a punto dal prigioniero politico zero dell'odierno regime turco, Öcalan. Nel testo Liberare la vita - La rivoluzione delle donne pubblicato in inglese nel 2013, che comprende suoi testi precedenti al rapimento e all'arresto del 1999, l'ideologo curdo analizzava il processo antropologico che ha portato alla costruzione del patriarcato, riflettendo sull'esperienza socialista e sui suoi limiti rispetto ai processi liberatori, facendolo concludere che senza un processo completo di liberazione del femminile la libertà non può essere conseguita pienamente.

Le sue teorie si sono tradotte in pratiche di governo e di istruzione in Rojava e anche nelle città che sono state guidate da sindaci e sindache curdi, ma soprattutto si sono innestate in una cultura, che come tutte subisce processi di trasformazione sociale che partono dalla narrazione culturale, e sono divenute una delle componenti fondamentali del pensiero politico connesso al processo di emancipazione del popolo curdo.

La Scienza delle donne, come la definisce il leader del PKK, è il presupposto che sta alla base di questo libro, dell'esperienza di Zehra e delle molte altre detenute politiche e non, nelle carceri turche, ma anche siriane. Lo è nel senso che senza questa forte determinazione a prendere la parola, a dirsi protagoniste della propria vita e del cambiamento, non si capirebbe da dove emerge questa assenza profonda di vittimismo, questo ribaltare i ruoli tra vittima e carnefice. Molti commentatori l'hanno definita determinazione alla speranza, che è anche una virtù teologale connessa con la fede nella felicità eterna, ed è quindi una categoria utopistica e che pone fuori dal portato politico l'orizzonte della felicità. Non rappresenta quindi in modo corretto lo sguardo delle attiviste curde, schiettamente femministe e impegnate a costruire in questo mondo una realtà diversa.

Da quando la conosco e curo il suo lavoro d'artista, ho potuto notare quanto questa intrinseca connessione tra identità politica e fare artistico mettesse in difficoltà i suoi interlocutori

occidentali. Joyce Lussu, la straordinaria mediatrice tra noi e Nazim Hikmet, scriveva di lui: Vita e poesia, azione e parola, erano legate in modo così organico e solare, che è illuminante

per conoscere la sua poesia, conoscere le sue vicende. Lo stesso si può dire di Doğan, parafrasando però la parola vicende con "la cultura politica del femminismo curdo". E anche questo

libro ne è testimonianza.

Siamo di fronte ad un testo dallo straordinario valore storico, antropologico, artistico. Che si inserisce ovviamente nel filone della letteratura carceraria (che da Boezio a Marco Polo ci è nota), passando attraverso l'egiziana Nawal El Saadawi, che reclusa da Sadat nel 1981 a seguito delle sue critiche alle politiche governative non solo non smise di scrivere - Il pericolo ha fatto parte della mia vita da quando ho preso in mano una penna e ho scritto. Niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente - ma lo fece usando qualsiasi cosa fosse a portata di mano, come ha fatto Zehra in carcere. Lo fece soprattutto senza dimenticare le altre, perché come scrive Zehra "senza le altre sei perduta" e quindi Nawal appena uscita fondò l'Associazione Arab Women Solidarity. Chiaramente c'è nella narrazione sull'enorme prigione turca sempre come riferimento Nazim Hikmet e il suo Poema dal carcere. C'è quindi un mondo di rimandi e sottili emersioni di questa linea rossa della letteratura umana reclusa che è tutta humus per questo fumetto, scritto sul retro delle lettere ricevute da un'amica attivista turca naturalizzata francese, durante il periodo di prigionia.

C'è però una peculiarità che va subito riconosciuta e circoscritta, ed è che si tratta del primo fumetto realizzato in un carcere in diretta, fatto "evadere" come le opere dell'artista attraverso una rete di attivisti, realizzato quindi in stretta collaborazione con le altre e in forma mista, disegnata e scritta. C'è infatti anche una certa tradizione del fumetto carcerario, cito ad esempio In prigione del giapponese Hanawa, o Pericolose in cui la protagonista della storia Zezè è stata coadiuvata da Hermans nel renderla una Graphic, o il più letterario ma ugualmente forte e diretto Una metamorfosi iraniana di Mana Neyestani, in cui gli autori e autrici sono anche testimoni diretti dell'esperienza carceraria narrata. Tuttavia qui siamo di fronte a qualcosa di diverso, perché in tutti gli altri casi menzionati si tratta di una rielaborazione personale dell'esperienza di reclusione fatta ex post, una volta fuori dalle mura. Qui invece abbiamo il "privilegio" di entrare nelle celle della prigione 5, e in quella di Tarso, nel momento in cui Zehra disegna e scrive. Siamo di fronte a un documento storico, oltreché artistico.

Mi soffermo un attimo anche su quest'ultimo aggettivo, perché anche in questo c'è un post quem, una unicità. Si tratta infatti di di un fumetto di un'artista, che al momento dell'arresto era piuttosto conosciuta per la sua attività di giornalista, per la quale aveva ricevuto il prestigioso premio Metin Göktepe nel 2015 per il suo lavoro di indagine sul campo sulle donne yazide. Il premio, ricevuto a soli 26 anni, viene conferito in memoria del giornalista omonimo, morto sotto la custodia della polizia nel 1988 e in un certo senso fu una sorta di profezia che in parte si è auto avverata. Comunque arrestata e condannata per un disegno, formata all'Accademia di Belle Arti della sua città di origine, con all'attivo alcune mostre realizzate in luoghi militanti, Zehra è diventata un'artista contemporanea in carcere attivando le sue risorse più profonde, grazie alla palestra di formazione che è la prigionia delle detenute politiche, al lavoro collettivo, a quella che ha definito "la lotta contro la pigrizia della reclusione". Appena è stata liberata, dopo aver scontato tutti i giorni previsti dalla sentenza, è dovuta andare in esilio volontario e a Londra la aspettava una istallazione alla Tate Gallery. Nel giro di poco tempo è stata acclamata come una dei 100 artisti più influenti al mondo.

Conosciamo l'intrinseco senso di colpa che il modo del fumetto e dei fumettisti si portano addosso da sempre, per il quale è sempre opportuno puntualizzare che malgrado facciano fumetti, sono artisti, oppure che "ricordiamoci che il fumetto è arte", e via dicendo. Ecco, il libro di Zehra spiazza per questo, perché non si tratta come spesso è successo di un passaggio dal fumetto all'Arte (spesso senza ritorno, vedi ad esempio Marjane Satrapi oppure per rimanere in ambito italiano, Marcello Jori) perché il ritorno all'arte sequenziale viene visto come una condanna. Non voglio con questo dimenticare la stagione che va dai Metal Hurlant a quello che Francesca Alinovi definì il nuovo fumetto italiano, un momento di inestricabile energia e di ricerca che ancora non ha dissipato le sue particelle atomiche. Che sembrano tutte esplodere nelle pagine di questa Graphic, che non a caso esce in contemporanea in Francia e in Italia, creando come una saldatura di vicende artistiche che sembrano trovare una sintesi in questa opera. Doğan intuisce quello che è stato, pur non conoscendolo materialmente, provenendo da un paese che ha una importantissima tradizione di fumetto popolare, alternativa e di ricerca, che ha seguito però strade sostanzialmente proprie. Raccoglie queste intuizioni, creando pagine che sembrano combaciare con quanto sempre Alinovi scriveva proprio di Jori su Flash Art nel 1982, quando parlava di penetrazione, attraverso cunicoli ramificati come arterie di sangue, dentro al grembo della terra-utero materno. Una definizione che sembra perfetta per queste pagine.

Vorrei aggiungere infine un'ultima osservazione: questo libro è pieno di nomi e cognomi, di chi ha attraversato per colpa delle proprie idee, le porte della galera. Credo non sia un caso che sia edito proprio da Becco Giallo che è stata la prima casa editrice a dedicare una finestra importante, utilizzando il fumetto, alle vite e quindi ai nomi e ai cognomi di chi si è dedicato alla verità e giustizia. Così, come si fa nel primo giorno di primavera con Libera e che coincide con il Newroz, il capodanno curdo, ripetiamo questi nomi insieme al libro, in una forma di liturgia laica che preservi il senso di queste e questi testimoni dimenticati. La schiena di Zehra e le altre è una freccia, un ponte e un punto interrogativo per tutte noi.

Zehra Doğan’ın çizgi romanı “5 No’lu cezaevi”, iki dilden yayınlandı

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.

Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un arc. Quand vas-tu tirer ta flèche ?

(Tends la main et trouve une poignée de farine)

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.

Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un pont. Quand le traverseras-tu ?

(Tu essaies de bouger ton pied, mais le fer ne bouge pas)

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.

Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un point d’interrogation. Quand vas-tu répondre ?

(L’agent qui mène l’entretien fait un record d’applaudissements).

Mahmud Darwish

Journal d’une tristesse ordinaire.

Darwish’in, Edward Said ile birlikte, vatansız Filistinlilerin kültürlerinin varlığına tanıklık eden ses olduğu söylenir. Öyle ki yaşadıkları toprakların Avrupa’nın işlediği büyük kötülüğün tazminatı olarak başkalarına verildiğini söylüyorlar.

Aynı şekilde Kürtler de vatansız bir halk olsalar da, Batılı güçlere bu şekilde direkt olarak bağlı olmadıkları için, çoğunlukla topraksızlar listesinde unutuluveriyorlar. Ancak başka bir neden daha var: sarsak hafızamız. Dünyanın en güçlü ordularının bile zorlandığı çatışmaları çözmek için sadece sahada yararlı müttefikler haline geldiklerinde Kürtleri anımsayan hafızamız. Bu halkın seslerini duymayışımızla, bu kültüre karşı olan umursamazlığımızla birleştiğinde daha da sarsaklayan hafızamız.

Zehra Doğan, bu sessizleştirilen seslerin ikonik bir sentezi olan en yetkili ses olduğunu gösterdi. Bu sesin kadın olması tesadüf değil.

Zehra’nın ve diğerlerinin iddialı sanatsal, siyasi ve entelektüel yolculukları bu önemli Graphic Memoir’da (Grafik Hafıza) da görülebileceği üzere Türkiye’de siyasi mahkum olan Öcalan’ın geliştirdiği jineolojî gibi önemli bir ideolojik temele dayanıyor. Kürt ideolog, 1999 yılında kaçırılma ve tutuklanmasından önce kaleme aldığı 2013 yılında İngilizce olarak yayınlanan Liberating Life: Woman’s Revolution (Özgür Yaşam – Kadınların Devrimi) metninde, ataerkilliğin inşasına yol açan antropolojik süreci analiz ediyordu. Sosyalist deneyim ve özgürleştirici süreçlere ilişkin sınırlar hakkında derinlemesine incelemeleri onun, kadının özgürleşme süreci olmadan özgürlüğün tam olarak elde edilemeyeceği sonucuna varmasına neden oldu.

Teorileri, Rojava’da ve diğer Kürt belediye başkanları tarafından yönetilen illerde, yönetim ve eğitim uygulamalarına dönüştü. Ancak her şeyden önce, tüm kültürel anlatılardan yola çıkan toplumsal dönüşümlerde olduğu gibi kültürün içine enjekte oldular. Böylece, Kürt halkının özgürleşme süreciyle bağlantılı olan siyasi düşüncenin temel bileşenlerinden biri haline geldiler.

PKK liderinin tanımladığı şekliyle Kadın Bilimi, Zehra’nın ve Türkiye’de ya da Suriye’de, diğer birçok siyasi ve siyasi olmayan mahkumun deneyimlerinin yanı sıra aynı zamanda bu kitabın altında yatan temel varsayımdır. Bu varsayımı anlamadan, kadınların kendi hayatlarının ve değişimin baş kahramanları olduklarını söylemek için bu güçlü kararlılığın, kurban ve cellat rollerini altüst ederek kurban olmayı reddeden anlayışın nereden geldiğini göremeyiz. Pek çok eleştirmen bunu sonsuz mutluluk inancıyla bağlantılı teolojik bir erdem olan, bu nedenle mutluluğun ufkunu siyasi erişimin dışına çıkaran ve ütopik bir kategori olan umut kararlılığı olarak tanımladı. Bu, sonuna kadar feminist olan ve bu dünyada farklı bir gerçeklik inşa etmeye kararlı olan Kürt aktivistlerin bakışlarını doğru bir şekilde temsil etmiyor.

Onu ilk tanıdığım zamandan ve bir sanatçı olarak çalışmalarıyla ilgilendiğimden beri, siyasi kimlik ile sanatsal davranış arasındaki bu içsel bağlantının Batılı muhataplarını ne kadar zor durumda bıraktığını fark ettim. Nazım Hikmet ile aramızdaki olağanüstü aracı Joyce Lussu onun hakkında şunları yazmıştı: “Hayat ve şiir, eylem ve söz öylesine organik ve parlak bir şekilde birbirine bağlıydı ki hikayelerini bilmek sırlarını anlamak için aydınlatıcı oluyordu”. Hikaye sözcüğünü “Kürt feminizminin siyasal kültürü” ile değiştirirsek Zehra için de aynı şey söylenebilir.

Ve bu kitap tam da buna tanıklık ediyor.

Olağanüstü tarihsel, antropolojik ve sanatsal değeri olan, hapishane edebiyatı (Boethius’tan Marco Polo’ya), türünde bir eserle karşı karşıyayız. 1981’de Sadat tarafından hükümet politikalarına yönelik eleştirilerinin ardından hapsedilen Mısırlı Nawal El Saadawi’nin “Tehlike, elime bir kalem alıp yazdığımdan beri hayatımın bir parçası oldu. Yalan söyleyen bir dünyada hiçbir şey gerçeklerden daha tehlikeli değildir” diyerek eline geçen herhangi bir şeyle yazmaya devam ettiği gibi Zehra da aynı şekilde hapishanede üretmeye devam etti. Her şeyden önce diğerlerini unutmadan yaptı, çünkü Zehra’nın yazdığı gibi “diğerleri olmadan, kaybolursun”. Nawal da dışarı çıkar çıkmaz Arap Kadınları Dayanışma Derneği’ni kurdu.

Büyük Türk hapishanesiyle ilgili anlatılarda genellikle referans olarak Nazım Hikmet ve onun hapishanedeki şiiri vardır. Zehra’nın da hapishane döneminde Fransız vatandaşlığına geçmiş bir Türk aktivist arkadaşından aldığı mektupların arkasında bu çizgi romana zemin hazırlayan zindan edebiyatının kırmızı çizgisinin çapraz referansları ve ince yayılımları var.

Bununla birlikte, bu eserin hemen söylenmesi gereken türünün tek örneği, kendine has bir özelliği var: sanatçının çalışmalarının aktivistler ağı aracılığıyla “kaçırılmak” üzere hapishanede canlı olarak yapılan, dolayısıyla diğer kadınlarla beraber, yakın işbirliği içinde yaratılan ilk çizgi roman olması.

Aslına bakılırsa, buna benzer bir hapishane çizgi roman geleneği de var. Alıntılamam gerekirse Hanawa, “Hapishanede” veya “Tehlikeliler” (Pericolose) eserinde olduğu gibi hikayenin kahramanı Zezè’nin bir çizgi romana dönüştürülmesi için Hermans’tan yardım almıştır, ya da aynı derecede güçlü ama daha edebi bir eser olan ve yazarlarının aynı zamanda anlatılan hapishane deneyiminin doğrudan tanıkları olduğu Mana Neyestanı’nın “Bir İran Başkalaşımı” adlı eseri örnek verilebilir.

Yalnız, burada farklı bir şeyle karşı karşıyayız, çünkü bahsi geçen diğer tüm örneklerde mahkumiyet deneyiminin kişisel olarak yeniden işlenmesi dışarıya çıktıktan sonra yapılmıştır. Burada ise Zehra yazıp çizerken Tarsus’taki 5 No’lu cezaevinin hücrelerine girme “ayrıcalığına” sahibiz. Karşımızda sanatsal bir eserin ötesinde tarihi bir belge bulunmakta.

Bu son kullandığım sıfat üzerinde bir an için duruyorum, çünkü bunda bile bir milat tarihi, eşi benzeri olmayan bir durum var. Aslında, tutuklandığı sırada gazeteci olarak faaliyet göstermesiyle tanınan ve 2015 yılında Ezidi kadınlarıyla ilgili saha çalışmasından dolayı prestijli Metin Göktepe ödülünü almış bir sanatçının çizgi romanı. 26 yaşında aldığı bu ödül, 1995 yılında polis nezaretinde hayatını kaybeden aynı isimdeki gazetecinin anısına verildi ve bir nevi kısmen gerçekleşen bir kehanet oldu. Kendi şehrindeki Güzel Sanatlar Akademisinde aldığı eğitim sonrası yaptığı resim nedeniyle tutuklanıp hüküm giyen Zehra, siyasi tutukluların oluşturduğu formasyon, kolektif çalışma, ve “hapis tembelliği ile mücadele” çabaları sayesinde en derin kaynaklarını harekete geçirerek cezaevinde çağdaş bir sanatçı haline geldi. Tahliye edilir edilmez, cezanın öngördüğü tüm günleri bitirdikten sonra, gönüllü sürgüne gitmek zorunda kaldı ve Londra’ya gittiğinde Tate Galerisi’nde bir enstalasyon onu bekliyordu. Kısa sürede dünyanın en etkili 100 sanatçısından biri olarak kayıtlara geçti.

Çizgi roman ve karikatürist dünyasının her zaman taşıdığı içsel suçluluk duygusunu biliyoruz, bunun için çizgi roman yapmalarına rağmen sanatçı olduklarını veya “çizgi romanın sanat olduğunu hatırlayalım”.

Zehra’nın kitabı bu yüzden hayrete düşürüyor, çünkü daha çok karşılaştığımız çizgi romandan sanata geçiş söz konusu değildir (genellikle geri dönüşü yoktur, örneğin Marjane Satrapi böyledir veya İtalya’dan bir örnek olarak Marcello Jori düşünülebilir) çünkü ardıl sanat bir ceza olarak görülür. Bununla, Metal Hurlant ile başlayan ve Francesca Alinovi’nin yeni İtalyan çizgi romanı olarak adlandırdığı döneme uzanan, içinden çıkılmaz bir enerji ve henüz atomik parçacıklarını tamamıyla dağıtmamış araştırmayı unutmak istemem.

Bu çizgi romanın sayfalarında patlama yaşıyormuş gibi görünen, ve hiç de tesadüf olmayan bir şekilde aynı anda Fransa ve İtalya’da ortaya çıkması sanatsal olayların kombinasyonlarının bu çalışmada bir sentez bulmuş olduğunu gösteriyor.

Zehra tüm bu bahsedilenlerle materyel olarak tanışmamış bile olsa, kendi yolunu izleyen alternatif ve araştırmacı bir popüler çizgi roman geleneğine sahip bir ülkeden geldiği için tüm bunları seziyor. Zehra da önsezilerini derlediği bu eseri, sanki Alinovi’nin 1982’de Flash Art‘ta Jori hakkında yazarken, “kan damarları gibi dallanmış tüneller aracılığıyla doğanın ve ana rahmine penetrasyonunu” anlattığı sayfalarla uyuşurcasına yaratıyor. Bu sayfalar için mükemmel görünen bir tanım.

Son olarak, nihai bir gözlemi de eklemek isterim: Bu kitap, düşünceleri nedeniyle hapishane kapılarından geçenlerin isim ve soyisimleriyle dolu. Çizgi romanlar aracılığıyla hayatlarını hakikat ve adalete adamış olanların ad ve soyadlarına önemli bir yer ayıran ilk yayınevi olarak Becco Giallo tarafından yayınlanması tesadüf değil diye düşünüyorum.

Böylelikle, Kürtlerin Yeni Yılı Newroz’la çakışan Libera ile ilkbaharın ilk gününde yapıldığı üzre, bu isimleri, unutulmuş kadın ve erkek tanıkların taşıdığı anlamı koruyan seküler bir ayın biçiminde kitapla birlikte tekrarlıyoruz.

Zehra’nın sırtı ve diğerleri hepimiz (tüm kadınlar) için bir ok, bir köprü ve bir soru işaretidir.

Çeviri Orkide

Zehra Doğan • La prison N°5, dessins évadés

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.

Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un arc. Quand vas-tu tirer ta flèche ?

(Tends la main et trouve une poignée de farine)

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.

Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un pont. Quand le traverseras-tu ?

(Tu essaies de bouger ton pied, mais le fer ne bouge pas)

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.

Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un point d’interrogation. Quand vas-tu répondre ?

(L’agent qui mène l’entretien fait un record d’applaudissements).

Mahmud Darwish

Journal d’une tristesse ordinaire.

Darwish est, avec Edward Said, la voix qui témoigne de l’existence de la culture palestinienne, le peuple sans patrie par excellence, disent-ils. Ils disent que c’est parce que la terre qu’ils habitaient a été accordée à d’autres, en compensation du grand mal que l’Europe avait commis à leur égard.

Les Kurdes, eux aussi, sont un peuple sans patrie, mais comme cette dépossession n’est pas liée, du moins pas directement, aux mains des puissances occidentales, ils sont souvent oubliés dans la liste des sans-terre. Mais il y a une autre raison : notre oubli errant, se souvenant des Kurdes lorsqu’ils deviennent des alliés utiles sur le terrain pour régler des conflits dans lesquels même les armées les plus fortes de la planète se trouvent en difficulté, est renforcé par l’absence de voix entendues de ce peuple, par notre insipidité envers cette culture spécifique. Zehra Doğan s’est trouvée être la voix la plus autorisée, la synthèse iconique de ces nombreuses voix réduites au silence. Et ce n’est pas un hasard si c’est une femme.

L’affirmation du parcours artistique, politique et intellectuel de Zehra et des autres, repose sur une prémisse idéologique importante, qui est également reprise dans cet important Mémoire graphique, à savoir la ginéologie (en kurde jineolojî) développée par le prisonnier politique zéro du régime turc actuel, Öcalan. Dans le texte Libérer la vie – La révolution des femmes, publié en français en 2013, qui reprend ses textes antérieurs à son enlèvement et à son arrestation en 1999, l’idéologue kurde a analysé le processus anthropologique qui a conduit à la construction du patriarcat, en réfléchissant à l’expérience socialiste et à ses limites par rapport aux processus libératoires, ce qui l’amène à conclure que sans un processus complet de libération du féminin, la liberté ne peut être pleinement atteinte.

Ses théories ont été traduites en pratiques de gouvernement et d’éducation, au Rojava, et aussi dans les villes qui ont été dirigées par des maires et des mairesses kurdes, mais surtout, elles ont été greffées dans une culture, qui, comme toutes, subit des processus de transformation sociale qui partent du récit culturel, et sont devenues l’une des composantes fondamentales de la pensée politique liée au processus d’émancipation du peuple kurde.

La science des femmes, telle que la définit le leader du PKK, est le présupposé qui est à la base de ce livre, de l’expérience de Zehra et de celle des nombreuses autres prisonnierEs politiques et non politiques dans les prisons turques et syriennes. Elle l’est dans le sens où, sans cette forte détermination à prendre la parole, à dire qu’il/elles sont les protagonistes de leur propre vie et du changement, nous ne comprendrions pas d’où émerge cette absence profonde de victimisation, cette inversion des rôles entre victime et auteur. De nombreux commentateurs l’ont défini comme une détermination à espérer, qui est aussi une vertu théologique liée à la foi dans un bonheur éternel, et qui est donc une catégorie utopique qui place l’horizon du bonheur en dehors de la sphère politique. Il ne représente donc pas correctement la vision des militants kurdes, qui sont ouvertement féministes et engagées dans la construction d’une réalité différente dans ce monde.

Depuis que je la connais et que je m’intéresse à son travail d’artiste, j’ai remarqué à quel point ce lien intrinsèque entre identité politique et création artistique pose des difficultés à ses interlocuteurs occidentaux. Joyce Lussu, l’extraordinaire médiatrice entre nous, avec Nazım Hikmet, a écrit à son sujet : “La vie et la poésie, l’action et la parole, étaient liées de manière si organique et solaire qu’il est éclairant de connaître sa poésie, de connaître ses histoires”. On peut cependant dire la même chose de Zehra Doğan, qui paraphrase le mot vicissitudes par “la culture politique du féminisme kurde”.

Et ce livre en témoigne également.

Il s’agit d’un texte d’une valeur historique, anthropologique et artistique, extraordinaire. Évidemment, il s’inscrit dans la mouvance de la littérature carcérale (que l’on connaît de Boèce à Marco Polo), en passant par l’Égyptienne Nawal El Saadawi, qui a été emprisonnée par Sadate en 1981, suite à ses critiques des politiques gouvernementales, et qui, non seulement n’a pas cessé d’écrire – Le danger fait partie de ma vie depuis que j’ai pris un stylo et écrit. Rien n’est plus dangereux que la vérité dans un monde qui ment – mais l’a fait en utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, comme Zehra l’a fait en prison. Elle l’a fait surtout sans oublier les autres, car, comme l’écrit Zehra, “sans les autres, on est perdu” et c’est ainsi que Nawal, dès qu’elle est sortie, a fondé l’Association de solidarité des femmes arabes.

Il est clair qu’il y a, dans la narration de l’énorme prison turque, toujours comme une référence à Nazim Hikmet et son Poème de la prison. Il y a donc un monde de références et de subtiles émergences de cette ligne rouge de la littérature humaine carcérale, qui est tout l’humus de cette BD, écrite pendant la période d’emprisonnement au dos de lettres reçues d’une amie turque militante, naturalisée française.

Il y a cependant une particularité qu’il faut immédiatement reconnaître et circonscrire. Il s’agit de la première bande dessinée réalisée en direct d’une prison, “échappée” comme le fait l’artiste à travers un réseau d’activistes, réalisée donc en étroite collaboration avec les autres, et sous forme mixte, dessinée et écrite.

En effet, il existe également une certaine tradition de bandes dessinées de prison, par exemple Dans la prison du japonais Hanawa, ou La ballade des dangereuses dans laquelle la protagoniste de l’histoire, Zezè, a été assistée par Hermans pour en faire un livre graphique, ou encore Une métamorphose iranienne de Mana Neyestani, plus littéraire, mais tout aussi forte et directe, dans laquelle les auteurs sont également des témoins directs de l’expérience carcérale racontée.

Cependant, nous sommes ici face à quelque chose de différent, car dans tous les autres cas mentionnés, il s’agit d’une ré-élaboration personnelle de l’expérience de l’emprisonnement faite après coup, une fois hors des murs. Ici, au contraire, nous avons le “privilège” d’entrer dans les cellules de la Prison N°5, et dans celle de Tarse, au moment où Zehra dessine et écrit. Nous sommes face à un document historique, ainsi qu’à un document artistique.

Je vais m’attarder un instant sur ce dernier adjectif, car il y a là aussi un post quem, une singularité. Il s’agit en fait d’une bande dessinée réalisée par une artiste, qui, au moment de son arrestation, était plutôt connue pour son travail de journaliste, pour lequel elle avait reçu le prestigieux prix Metin Göktepe en 2015 pour son travail de terrain enquêtant sur les femmes yézidies. Ce prix, reçu alors qu’elle n’avait que 26 ans, est décerné à la mémoire du journaliste du même nom, mort en garde à vue en 1988 et, d’une certaine manière, il s’agissait en partie d’une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Pourtant, arrêtée et condamnée pour un dessin, formée à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale, avec quelques expositions organisées dans des lieux militants, Zehra est devenue une artiste contemporaine en prison, activant ses ressources les plus profondes, grâce au gymnase de formation qu’est l’emprisonnement des prisonniers politiques, au travail collectif, à ce qu’elle appelle “la lutte contre la paresse de l’emprisonnement”. Dès qu’elle a été libérée, après avoir purgé tous les jours prévus par la sentence, elle a dû s’exiler volontairement et, à Londres, une installation à la Tate Gallery l’attendait.

En peu de temps, elle a été acclamée comme l’une des 100 artistes les plus influentEs du monde.

Nous connaissons le sentiment intrinsèque de culpabilité que le monde de la bande dessinée et des dessinateurs a toujours porté, pour lequel il est toujours opportun de rappeler que, malgré le fait qu’ils fassent de la bande dessinée, ils sont des artistes, ou le “rappelons-nous que la bande dessinée est un art”, etc.

C’est pourquoi le livre de Zehra est si surprenant, car il ne traite pas, comme cela a souvent été le cas, du passage de la bande dessinée à l’art (souvent sans retour, voir par exemple Marjane Satrapi ou, pour rester dans la sphère italienne, Marcello Jori) car le retour à l’art séquentiel est perçu comme une condamnation. Je ne veux pas avec cela oublier la saison qui va de Métal Hurlant à ce que Francesca Alinovi a défini comme la nouvelle bande dessinée italienne, un moment d’énergie inextricable et de recherche, qui n’a pas encore dissipé ses particules atomiques.

Tous semblent exploser dans les pages de ce livre graphique, qui ne sort pas par hasard en même temps en France et en Italie, créant comme une soudure d’événements artistiques qui semblent trouver une synthèse dans cet ouvrage.

Zehra Doğan, dans son rapport à la BD, en a la perception, même si elle ne le sait pas matériellement, venant d’un pays qui a une très importante tradition de caricature populaire, alternative et de recherche, qui a cependant suivi ses propres chemins. Elle reprend ces intuitions, créant des pages qui semblent correspondre à ce qu’Alinovi écrivait sur Jori dans Flash Art en 1982, quand il parlait de pénétration, à travers des tunnels ramifiés comme des artères de sang, dans le ventre de la terre mère. Une définition qui semble parfaite pour ces pages.

Je voudrais ajouter une dernière observation : ce livre est rempli de noms et de prénoms, de ceux qui, à cause de leurs idées, ont franchi les portes de la prison. Je pense que ce n’est pas un hasard s’il est publié par Becco Giallo, qui a été la première maison d’édition à consacrer une fenêtre importante, par le biais de la bande dessinée, à la vie et donc aux noms et prénoms de ceux qui se sont consacrés à la vérité et à la justice.

Ainsi, comme nous le faisons le premier jour du printemps avec Libera et qui coïncide avec le Newroz, le nouvel an kurde, nous répétons ces noms en même temps que le livre, dans une forme de liturgie séculaire qui préserve le sens de ces témoins oubliés.

Le dos de Zehra et des autres est une flèche, un pont et un point d’interrogation pour nous touTEs.

(Quasi) tutto Max Klinger.

In mostra a Bagnacavallo 11 dei 14 cicli di incisioni di Max Klinger nell'esposizione più ampia dedicatagli in Italia. Stampe amate da Brahms, costituiscono uno degli esempi più importanti della grafica d'arte pre avanguardie. E furono molto amate da De Chirico.

“La memoria è del passato” scriveva Aristotele. E sembra che Klinger, aiutato da Freud e dal clima a cavallo tra XIX e XX secolo, ne abbia fatto una sorta di metodologia poetica. Se la memoria è del passato, quello che noi vediamo e rappresentiamo è su una sottile linea del presente che guarda ad un futuro carico di responsabilità. L'incisore, poeta, pittore e musicista originario di Lipsia affonda la sua inconfondibile arte grafica proprio nella carne inesplorata del processo memoriale, pieno di capitomboli, cadute e sviste.

Per chi ha amato la famosa serie de “Il guanto”, la mostra di Bagnacavallo, forse la più completa mai realizzata in Italia, è sicuramente un'ottima occasione per vedere tutte insieme ben 11 dei 14 cicli di incisioni realizzate in varie tecniche (acquaforte, acquatinta e bulino) dall'artista tedesco. Continua così l'esplorazione che il piccolo museo civico, ricco di un'importante collezione di stampe, dedica al mondo della grafica artistica, dopo la mostra su Goya e Chagall, sempre curate dal direttore Diego Galizzi in coppia con uno storico d'arte.

L'evoluzione del lavoro visivo dell'artista, amatissimo da De Chirico, è sotto la lente di questa importante antologica: diventa quindi chiara l'ambigua identificazione dell'artista tra idealismo e realismo, ben delineata da Patrizia Foglia, cocuratrice di questa esposizione: “Nel dibattito tra realismo e ideale, l'artista di Lipsia propose una mediazione tre le due posizioni, anzi una fusione che ritenne possibile nelle diverse forme di espressione artistica”. Uno stilo perfetto, una rivendicazione dell'arte del disegno come autonoma e non schiava delle arti maggiori, un'attenzione quasi spasmodica alla purezza delle forme, sulla falsa riga della tradizione di Dürer, fanno di Klinger uno snodo fondamentale del moderno.

L'opera d'arte totale si interseca con la ricerca musicale di Brahms, anticipa Freud, ma rimane anche ancorata, come mostra la serie “Un amore” dedicata a Böcklin, a questioni anche sociali, trattate con lo stilo “classico romantico” che lo contraddistinguono. Così ne “I drammi” in cui sono presentati sei tragici eventi di cronaca nera, con una particolare sensibilità narrativa riesce a sintetizzare in una sola tavola il senso della storia, senza però eludere lo sviluppo della storia nel tempo.

Una piccola grande mostra quindi, che vale la pena di una visita nel borgo della campagna ravennate che con la sua piazza Nuova, a forma di ellissi, non potrà che incantarvi, rimemorando le immagini oniriche dell'artista tedesco.

Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del destino dell’uomo.

Dal 15 settembre 2018 al 13 gennaio 2019

A cura di Diego Galizzi e Patrizia Foglia

Museo Civico delle Cappuccine

via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo (RA)

Orari: martedì e mercoledì: 15-18; giovedì: 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19. Chiusa il lunedì e post-festivi.

Aperture serali speciali (fino alle 23.30) dal 27 al 30 settembre.

Ingresso gratuito.

Pubblicato su Artribune con il titolo "Le incisioni di Max Klinger. A Ravenna"

il 29 settembre 2018

La memoria del mondo alla biblioteca Malatestiana di Cesena

Una parte della memoria del mondo è custodita dalla biblioteca Malatestiana di Cesena. L'Unesco l'ha certificato nel 2005, ma gli studiosi, i bibliofili, gli amanti dell'Umanesimo già lo sapevano. Fondata nel 1452 da Domenico Malatesta,detto Novello, ha veramente non solo la consistenza, ma anche la struttura del tempio della cultura. L'allora signore di Cesena, che aveva come simbolo della casata un elefante – che già Plinio il vecchio considerava l'animale più vicino all'uomo, quello che tra le varie qualità ha la memoria – diede l'incarico ad un discepolo di Leon Battista Alberti di realizzare l'edificio che ha avuto la meravigliosa e insperata sorte di attraversare i secoli sostanzialmente inalterato.

La pianta basilicale a tre navate ci porta veramente in un altro tempo: siamo di fronte alla semplicità classica del primo Rinascimento, ma anche al cuore dell'amore filologico degli umanisti. Malatatesta non solo segnò il territorio inserendo il motto Elephas indus culices non timet (lett. "L'elefante indiano non teme le zanzare": parlava forse dei vicini ravennati?) e il simbolo araldico dell'animale che sarà amato anche da Leonardo, ma commissionò anche la copiatura di numerosi testi. Questi manoscritti costituiranno il cuore pulsante del patrimonio che oggi ammonta a 250.000 volumi. Furono 120 i libri copiati nell'arco di un ventennio: non dobbiamo dimenticarci questi numeri. All'epoca era un'operazione mastodontica, ora sono le uscite giornaliere in Italia (in realtà sono di più secondo i dati del 2015, ovvero 178 al giorno!). Ora i manoscritti in greco, latino, ebraico conservati sono 340, a cui si aggiungono i fondi, archivistici, fotografici, i manoscritti moderni... E fu così grande la passione di Novello per questa sua creatura che si fece seppellire nel perimetro del Chiesa di S. Francesco, il convento che era il custode della biblioteca, dopo essere nato 600 anni fa a Brescia.

Ricorre quindi questo importante anniversario, che non ha lasciato indifferente l'amministrazione cesenate. Ad ottobre numerose iniziative, mostre, convegni, conferenze, saranno

l'occasione per riaccendere l'attenzione sulla figura di Malatesta e del suo straordinario periodo. Dalla presenza ebraica a Cesena alla miniatura, dalle architetture segrete della biblioteca

alle ricerche sui resti ipotetici di Novello... Perché sì, c'è un mistero da svelare.

Difatti la Chiesa conventuale dove il signore fu sepolto non esiste più e già nel 1811 quando cercarono i suoi resti per seppellirli dentro la biblioteca in segno di ossequio alla sua memoria, si scoprì che nel luogo deputato non c'era nulla. Partì così la caccia all'uomo, o meglio a ciò che restava dell'uomo. Fu trovata una cassa che sembrava potesse appartenere al fondatore della biblioteca, e si tumulò nella sala Nuti con sopra l'originale lastra. Ma è veramente Malatesta? Oggi la scienza ce lo potrà dire, ed è stato incaricato Francesco Maria Galassi, un giovane medico ricercatore e paleopatologo (cioè studia la storia delle malattie) che a soli 28 anni è stato nominato da Forbes come uno degli studiosi under 30 che cambieranno l'Europa.

Galassi è un santarcangiolese che si è laureato a Bologna, si è perfezionato tra Oxford e l'Imperial College, e ha deciso di coniugare la sua passione per la Medicina con quella per il latino, il greco e la Storia: il suo obiettivo è migliorare le diagnosi attraverso lo studio dell'evoluzione delle malattie. E forse anche lo sfortunato Malatesta, morto dopo una lunga malattia senza eredi, ci potrà dire qualcosa. Se poi è lui... ma questo si scoprirà solo il 27 ottobre quando saranno rivelati i risultati dell'indagine condotta dal team dell'Università di Zurigo guidato appunto dal medico di Santarcangelo. Ma tutti gli appuntamenti sono veramente di altissimo livello.

E la quotidianità fuori dagli anniversari? Quella vede un luogo che si è evoluto nel tempo, cambiando, ampliandosi, evolvendosi, continuando sempre a proteggere come uno scrigno il tesoro dell'unico esempio di biblioteca umanistica “perfettamente conservata” al mondo. Oggi si può visitare ovviamente la parte antica, ma soprattutto si può vivere quella moderna. Che ospita lo spazio ragazzi (erede della storia biblioteca già attiva dal 1982), l'ala Graphic Novel e mediateca, l'emeroteca, la “piazzetta”, uno spazio relax con postazioni, libri sempre a scaffale, e poi un ricco calendario di eventi, incontri attività. Quindi 6.000 metri quadrati polifunzionali che hanno permesso all'istituzione un trend controcorrente, ovvero di mantenere un rapporto prestiti / abitanti di 1,60. Che vuole dire un prestito e mezzo per ogni abitante... una cifra veramente molto alta. L'indice di prestito, come viene chiamato, valuta l'efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere le proprie raccolte. Ma valuta anche, come ci insegnano gli osservatori inglesi, indirettamente e direttamente (cioè c'è un rapporto non di causa effetto, ma proprio di dipendenza vicendevole) la ricchezza di un territorio. Non a caso, l'indice di prestito ci racconta anche il reddito medio pro capite di un territorio. E Cesena con i suoi 21.711 euro medi nel 2015 guida la Romagna (subito dopo c'è Ravenna con 17.527 euro... un certo distacco). Nei fatti, dove si legge c'è più ricchezza, in particolare dove circolano i libri delle biblioteche. Certo, gli imprenditori italiani non se ne sono ancora accorti, ma i numeri non mentono. Dove si legge, si cresce. Non solo in ricchezza spirituale, ma anche materiale.

Quel lascito davvero nobile da cui nacque la biblioteca Gambalunga

Non avere figli può essere un bene per la comunità: questo può essere l’epilogo ricavabile dal testamento di Alessandro Gambalunga, il quasi nobile che donò la propria dimora e il proprio materiale librario alla città di Rimini nel 1617, permettendo così l’apertura di una delle prime biblioteche pubbliche e laiche dell’Europa controriformistica. Fu quindi in una delle città della periferia, che tale era Rimini all’inizio del XVII secolo, parte da poco della periferica Legazione pontificia di Ravenna. Qui nacque questa biblioteca civica che, dopo 400 anni, vede ogni giorno circa 500 persone al giorno entrare ed uscire dalle sue porte per leggere, vedere, ascoltare. Gambalunga era un arrivé, il figlio di un commerciante di ferro che si era arricchito grazie alle doti delle quattro mogli e che grazie a questo patrimonio aveva comprato il titolo nobiliare: non gli era bastato per essere ammesso nel cerchio dorato del Consiglio dei Cento, anche se aveva sposato una Diotallevi, ovvero una erede di casata pluristemmata. Ma si sa, non basta la fede per rifarsi il pedigree, in particolare nella piccola provincia che tutto ricorda.

Ma Gambalunga si è fatto ricordare molto più a lungo dei suoi concittadini sprezzanti. Amava le lettere e si faceva mandare dalla bisbetica Venezia, che aveva ignorato il dispotico Papa Paolo V, libri a stampa pregiati che costituiranno il nucleo della sua donazione. Non aveva avuto figli. E i suoi amati libri, e anche i manoscritti dei quali rimane il codice con le Metamorfosi di Ovidio, sono lasciati insieme all’edificio alla città che non l’aveva voluto nel consesso dei consiglieri. “È sotto la protezione del cielo chi costruisce la casa”, dice la scritta in latino all’ingresso: potremmo parafrasare che è sotto la protezione del cielo chi costruisce la casa con i libri e la dona. Che oggi nessuno si ricorda degli altri nobilotti dell’epoca, ma il cuore della città pulsa nel cantiere della Biblioteca Gambalunga, che sicuramente fu anche un prerequisito della stagione visiva del Seicento riminese. Un altro esempio di fulgente energia della periferia del potere.

E oggi? L’anatema del donatore verso coloro che sottraggono libri non sembra turbare i 148.324 adulti e 32.400 ragazzi che l’hanno frequentata nel 2017. Il pubblico è nettamente giovane, anche nelle indagini degli anni precedenti: il 53% è tra i 16 e 25 anni e, come succede in moltissimi casi, il 60% è donna. Nel corso di questi quattro secoli lo spazio si è modificato, lasciando però intatte le sale del Seicento, allestite subito dopo la morte del proprietario, in cui si possono ammirare gli originali scaffali: fate attenzione a quelli chiusi da una grata metallica. Erano quelli per i libri “proibiti”, non pochi durante gli anni dell’Indice. Nel testamento era stato espressamente chiesto di: “far fare un armario appartato... et ivi rinchiuderli sotto chiave”. Nelle tre sale di questo periodo c’è anche una porticina segreta, proprio come si vede in tanti film d’ambientazione storica. La sala del Settecento, in elegante abete e decorata in colori chiari, custodiva un’altra opera proibitissima, l'Encyclopédie, che poteva essere consultata da chi avesse il permesso di lettura, ma doveva essere comunque preservata da mani e sguardi indiscreti… Diciamo che l’accesso al proibito aveva coloriture diverse in questi secoli.

Infine, nella Sala del Vergers, siamo catapultati nel mondo e immaginario librario di un ricercatore dell’Ottocento, un eclettico studioso e viaggiatore affascinato dalla enigmatica etruscologia. Il nobile parigino aveva acquisito la villa dei Diotallevi a San Lorenzo a Correggiano sulle colline riminesi, che ancor oggi porta però il suo nome. La villa, una piccola Versailles, oggi è sostanzialmente un luogo per cerimonie nuziali, ma se si vuole odorare per un momento l’humus intellettuale che alimentò il grande etruscologo (contribuì agli scavi di Populonia e Vulci) e arabista, è in questa sala che dovete cercare la sua anima.

Certo, oggi la biblioteca ha un respiro molto più vasto: è anche il luogo in cui si fa formazione per gli adulti, presentazione di libri e ricerche di alto profilo, ma anche workshop di filosofia per ragazzini … “Qui le persone cambiano” scrivono provocatoriamente nella nota stampa i curatori delle rassegne della più antica biblioteca pubblica italiana. È un rischio che si deve correre, quello del cambiamento. Un luogo aperto al pubblico è un luogo di incrocio e contatto. E come i fondi hanno alimentato e ancora alimentano il cambiamento è sostanzialmente la traccia degli incontri che cominciano in aprile, con Piero Meldini, lo scrittore e saggista che è stato direttore della biblioteca dal 1972 al 1998. Esisteva un tempo in cui si poteva diventare direttore di un’istituzione culturale e avere trent’anni… ma non è questo il nostro tema, piuttosto si può scoprire guidati dallo storico direttore come nei cataloghi, nelle memorie, nei trattati ci siano i semi con cui preparare il romanzo.

La rassegna, “Voci dai fondi”, proseguirà fino a giugno e fa parte delle numerose azioni che per questo compleanno, che in realtà dura tre anni, ha programmato la biblioteca Gambalunga, un luogo che se si vuole scoprire Rimini e la storia della conoscenza nel nostro paese non si può tralasciare.

Petite Jérusalem | Editions Rackham

par Elettra Stamboulis & Angelo Mennillo

Quelques jours après la chute du Mur de Berlin, un homme revient dans la ville qui l’a vu naître… et que peut-être il n’a jamais quitté. Il en arpente les rues dans un périple sans fin et ne s’arrête que pour écrire des courtes lettres à sa grand-mère, sans pourtant en attendre une réponse. Le passé refait lentement surface et ses souvenirs se fondent aux récits entendus de la bouche de ses proches… Il est entouré par des ombres qui se dessinent sur les murs ; les façades fatiguées des immeubles lui renvoient l’écho de langues désormais oubliées. Les fantômes des anciens habitants, que le XXe siècle finissant a emporté avec lui, l’entourent mêlant leurs voix avec celles des hommes et des femmes, ceux-ci bien réels, qui les ont remplacés.

En redonnant vie et forme à ses souvenirs familiaux, Elettra Stamboulis brosse par petites touches un portrait intime de Salonique, trait d’union entre l’Orient et l’Occident, ville à l’histoire millénaire et aux multiples facettes séfarades, valaques, arméniennes, pontiques, albanaises ; ville emblématique d’un pays à l’identité hybride, la Grèce. Le récit d’Elettra Stamboulis en parcourt l’histoire récente : l’Occupation allemande, l’extermination presque totale de sa communauté juive, la Guerre civile qui l’a divisée et ensanglantée, comme le pays tout entier. La plume d’Angelo Mennillo redouble la dimension poétique du texte de Stamboulis et forge une clé de lecture puissante et originale de l’histoire en noir et blanc qui a été, et continue d’être, celle de la République hellénique.

Editions Rackham,

http://www.editions-rackham.com

ISBN 9782878272192

COLLECTION LE SIGNE NOIR

FORMAT 20 X 28 CM.

88 PAGES EN NOIR ET BLANC

BROCHÉ

PARUTION FÉVRIER 2018

16,00€

Archeologia del contemporaneo. La fotografia di Georgios Katsagelos a Salonicco

Pubblicato in Artribune

il 27 agosto 2017

Georgios Katsagelos è un fotografo navigato e molto noto nel panorama non solo ellenico. Artista “sociale”, come ama definirsi, ha seguito con il suo obiettivo ‒ per tutti i mesi in cui è stato in attività il campo improvvisato a Idomeni, ai confini con la Repubblica macedone che aveva sigillato le frontiere ‒ i volti degli ospiti, il lavoro dei volontari, gli incontri e scontri con le autorità. Dopo un anno, quando ormai il luogo sembrava tornato a una apparente normalità, ha deciso di tornare e vedere cosa restava di quei giorni, nel ricordo di chi si è trovato ostaggio del passaporto. Come un vero archeologo del contemporaneo, ha scavato, cercato e raccolto oggetti di vita quotidiana, giochi, scarpe e indumenti di chi, in fretta e furia, è dovuto salire titubante sui pullman scortati dalle forze dell’ordine greche a metà del 2016. Continua

Scrivere con la vita - quando le parole diventano #libertà

La biblioteca comunale "Luigi Varoli" propone il laboratorio di scrittura "Madame Bovary sono io: tra biografismo e presenza - come raccontare storie a partire da sé", tenuto

dalla docente Elettra Stamboulis, che si terrà in biblioteca nelle giornate di sabato 6, 20 e 27 maggio dalle 10.00 alle 12.00.

6 maggio: In prima o terza persona. Chi è il narratore delle vite non tue?

20 maggio: Giocare con le voci: dialoghi.

27 maggio: La mappa della vita: iniziare e finire.

Il laboratorio si propone come seguito del percorso "Scrivere per imparare a nominare e a condividere le emozioni", iniziato lo scorso novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e coadiuvato dallo scrittore Antonio Ferrara.

In esso verranno esplorati i possibili approcci alla propria autobiografia come miniera di storie nascoste, decentrandosi, raccontando sotto falso nome ed esponendosi per arrivare, attraverso molteplici strade, ad una storia credibile.

È possibile partecipare anche ad un solo incontro.

Per informazioni ed iscrizioni: 0545 908874 / varoli@sbn.provincia.ra.it

Il laboratorio è gratuito ed aperto a tutti.

Promosso dall'Assessorato alle Pari opportunità di Cotignola.

Itinerari di guerra alla ricerca della pace - Officina del macello

Itinerari di guerra alla ricerca della pace

Associazione per la Pace, ANPI, SPI-CGIL, Unione degli Universitari,

Rete degli Studenti Medi, ACS, Centro Studi Ettore Luccini, Donne in Nero

vi invitano alla presentazione del libro a fumetti:

“Officina del macello”

1917 la decimazione della Brigata Catanzaro

un libro di Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini

edito da Eris Edizioni

al Sala "Peppino Impastato" della Banca Etica

venerdì 17 marzo, ore 17.30

1917 – L'anno di Caporetto

Continuiamo le nostre riflessioni per ricordare il centenario della prima guerra mondiale.

Il nostro obiettivo è quello di far uscire questo anniversario dalla retorica sul completamento del Risorgimento e sulla conclusione del processo unitario del nostro paese per affrontarlo, invece, dal punto di vista dell’immane macello che ha sconvolto l’Europa in quegli anni, mettendo anche in risalto le forme di opposizione alla guerra che ci sono state su tutti i fronti e cercando di capire e comprendere il punto di vista dei cosiddetti "nemici".

Altro obiettivo che abbiamo è quello di attualizzare le problematiche che quella tragedia non ha risolto ma ha lasciato insolute, tanto è vero che, vent'anni dopo, è scoppiato un nuovo conflitto mondiale ed ora la guerra sembra sempre più estendersi a livello globale.

La presentazione di questo libro vuole anche appoggiare la richiesta di un intervento legislativo che riabiliti e restituisca dignità e memoria ai soldati italiani uccisi per fucilazione e decimazione durante il primo conflitto mondiale.

Museo interreligioso di Bertinoro

Siamo tutti pronipoti di Mosè. E forse più che delle differenze, sarebbe il caso di tornare a parlare di analogie, luoghi e valori comuni, percorsi fatti insieme.

Il Museo interreligioso di Bertinoro ci invita nel suo nuovo allestimento, rivisitato nel 2015 al cui centro c'è l'esperienza del monoteismo, a riflettere su ciò che ci unisce, piuttosto che su quello che divide. Il monoteismo inteso nelle sue tre espressioni: l'ebraismo, il capostipite, il cristianesimo,ovvero il figlio che vuole essere padre e che si emancipa, ma senza un interesse alle sue numerose accezioni, l'islam, come nipote tardivo, ma non per questo meno vicino. Il termine interreligioso è proprio la chiave di volta di questo particolare luogo, ospitato nella cisterna del '500 e nelle segrete medioevali della Rocca non lontana da Cesena. Un luogo inusuale: non è un museo di Storia delle religioni, non è neanche un museo che nasce da una collezione di oggetti sacri, da una esperienza in qualche modo della tradizione. È invece una scommessa innanzitutto del mondo accademico. L'idea nacque nel 1995 da un accordo tra atenei: Bologna, Thessaloniki, Tunisi, Ankara, Heidelberg, Gerusalemme, la Pontificia Università Gregoriana e l’Università Pontificia Antonianum. Era l'epoca, che sembra ormai lontana, in cui uno dei leit motiv era ricreare un asse del Mediterraneo, favorire il dialogo e la collaborazione sul bacino del Mar Bianco, come viene chiamato dagli arabi e dai turchi. Ovviamente ci fu anche un sostegno politico importante, in particolare del senatore dell DC Leonardo Melandri, a cui ora il Museo dedica un premio. Poi ci furono i tempi per fare maturare idea, luogo, progetto, e nel 2004 aprì i battenti. Ora, in tempi sicuramente cambiati per la percezione della questione della fede, tempi in cui convivono due Papi, per dire, questo luogo è sicuramente cruciale come contesto di riflessione, come accesso alle questioni nodali. Quesiti e risposte che si incrociano e che allo stesso tempo dividono, ahimè, gli uomini e le donne di fedi diverse.

Serigne Mbacké, un cosiddetto marabutto, della confraternita sufi senegalese dei Murid, ha vinto il premio nel 2012 e dell'esperienza del museo ha detto: “Durante i miei numerosi viaggi in tutto il mondo, come musulmano ho camminato sulle orme dell’ebreo e del cristiano, alzando la bandiera della condivisione, ma in nessun altro luogo ho trovato tante testimonianze artistiche che ripercorrono, nei tempi e in un piccolo spazio, l’incrollabile volontà degli uomini di vivere un destino comune.”

E destino comune è sicuramente la traccia che ha seguito chi ha pensato questo originale percorso espositivo, che si apre sulla ricostruzione del Sancta Sanctorum, in cui si può vedere una copia dell'arca dell'allenza e sentire l'odore dell'incenso, in un'esperienza multisensoriale che permette, attraverso gli approfondimenti multimediali, di chiarire dubbi e fugare paure e pregiudizi. Oltre alle ricostruzioni della sezione Radici storiche, c'è la parte Monographica, in cui dalle origini comuni si passa agli elementi che costituiscono l'ideantità di ciascuna comunità. È sicuramente la parte più interessante dal punto di vista artistico, con l'acquaforte di Rembrandt e il Sarcofago dogmatico, un interessante sepolcro dell'epoca costantiniana, che mette su pietra i dettami del dogma di Nicea. Questa cassa in pietra calcarea, divoratrice di cadaveri (è il significato etimologico della parola sarcofago...) ci racconta dell'inizio del cristianesim, di come nasca la Chiesa con una guida non più fatta di elementi singoli, comunità a volte poco accettate o addirittura perseguitate, ma come una religione che si struttura su regole gerarchiche, su interpretazioni non più discutibili. E infine la sezione Monoteismo in cui, attraverso la ricostruzione delle figure di Mosè, Gesù e Maometto gli allestitori si pongono l'obiettivo di “affrontare la questione della presenza di Dio nella storia”. Un quesito hegeliano direi...

Certo, per noi agnostici, atei e miscredenti, lo spazio sembra limitato: la parola Verità coniugata a quella di esperienza siedono vicine in questo luogo. E certo per chi non ha mai trovato risposte in un percorso di tipo religioso l'eco di questo museo può apparire flebile. Forse che non credere al politeismo egizio rende meno coinvolgente una visita al Museo di Torino? È proprio nella conoscenza e nell'incontro che si fonda il principio del relativismo, che non significa rinuncia alla conoscenza dell'altro. Paul Veyne sosteneva “che il mestiere dello storico consiste nel dare alla società in cui vive il senso della relatività dei suoi valori”. Per un occhio non legato a nessuna della fedi monoteistiche di cui si sperimentano visioni, testi, simboli, questo è il risultato primario. Ma ancor più interessante è forse l'esito per chi pensa di conoscere la propria fede, dimenticando le altre. In tempi di oscurantismo e propaganda violenta, in cui il massimo che si può auspicare è il buon senso, bisogna ritornare alla profonda conoscenza che può essere uno schermo protettivo verso le derive fondamentalistiche di ogni genere. Far conoscere le storie, le esperienze, i contesti religiosi che hanno determinato la storia di questa Europa zoppa e di questo Mediterraneo al cui centro oggi c'è un muro, potrebbe senz'altro contribuire a togliere qualche muro dentro di noi.

Il cambio della pittura - Intervista ad Andrea Chiesi

Forse non molti sanno che dall'anno scorso la cattedra di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Ravenna è stata affidata ad Andrea Chiesi, un pittore e un intellettuale che attraversa la fine del novecento e le sue inquietudini, arrivando all'oggi con una spirituralità zen che si vede nei tempi lunghi delle sue creazioni. Proviene dall'esperienza emiliana di confine, dove l'ossessione di assoluto per dirla con Tondelli, porta al post punk dei CCCP, con cui Andrea ha collaborato anche poi nel passaggio a CSI. Ha esposto a New York, a Berlino, e recentemente in Cina, eppure rimane sostanzialmente radicato profondamente nel modenese.

Si tratta di piccoli miracoli dello sguardo pedagogico: in così poco tempo gli studenti sono cresciuti di numero e molti hanno deciso di biennalizzare la materia, come ci ha raccontato lui stesso.

E: Che cosa ti ha spinto a insegnare? Non l'avevi mai fatto prima credo...

A: Esatto. Un po' come la pittura, ci sono arrivato tardi. In fondo è una continuazione nella pratica di un metodo che applico da tempo, quello maieutico intedo. Far nascere da dentro, farti scoprire quello che già c'è. È in un certo senso il mio modo di guardare al mondo che credo si veda anche dalla mia pittura.

E: E quindi il tuo metodo didattico immagino non consista nel far ricopiare il tuo stile...

A: (Ride) Scherzerai... Certo, esiste la tecnica e va appresa. C'è chi ce l'ha già tra le mani, c'è chi la deve mettere a punto. Ma quello che conta è il pensiero... Se c'è una cosa su cui insisto è sul fatto che il pittore è un intellettuale. Non può essere altro, non è una mano che disegna, ma è uno che mette sulla tela un pensiero. Quindi è nel dialogo che il pensiero si crea, è quello il luogo vero del mio metodo.

E: La trovi un'attività noiosa o faticosa?

A: A dire il vero sono talmente preso da questa esperienza che mi dimentico di fare la pausa pranzo. Non ce la faccio. Quando siamo lì e lavoriamo tutti insieme mi sembra che qualcosa accada e come fai ad interromperlo? È sicuramente un'esperienza affascinante, perlomeno per me.

E: La tua esperienza di pittore comincia anche essa piuttosto tardi direi...

A: Anche in questo caso è il frutto di un percorso di sedimentazione: ho cominciato disegnando, facendo fumetti e illustrazioni. Avrei voluto essere un rocker (sorride), ma riuscivo meglio in altro... Forse è stata anche l'eredità del lavoro di mio padre, scomparso da poco, che faceva il restauratore.

E: In effetti credo anche io che il rapporto di trasmissione generazionale, soprattutto familiare, sia uno strumento necessario di sintesi e trapasso del fare artistico.

A: Allo stesso tempo fu necessaria anche una cesura, quando lui lasciò l'attività io non la continuai. Feci un salto nel buio con la pittura, che nel frattempo si era fatta più materica. Avevo scoperto la necessità del colore e non più solo della grafite. Non ho però mai abbandonato il disegno.

Non è stato facile e i risultati sono venuti anch'essi con il tempo. Con l'ascolto nel tempo di ciò che mi sembrava necessario. Sicuramente sono stati importanti il Premio Cairo e il Premio Terna. Ma per me dipingere è una forma di meditazione...è una questione di tempo appunto. Anche nella realizzazione sono lento d'altro canto … Il mio tempo è la pittura.

E: Quando ti ascolto mi sembra di attraversare un po' la strada della ricerca anche dei CCCP con i quali tu hai intessuto importanti collaborazioni...

A: Ho conosciuto Ferretti negli anni '80 al tempo del Tuwat di Carpi, un centro sociale in cui di fatto si formarono i CCCP. Feci lì la mia prima mostra di disegni, da giovanissimo. La collaborazione vera e propria invece nasce nel passaggio con i CSI, quando ho fatto sempre con lui il progetto Apocalisse di Giovanni. Con Giovanni Lindo Ferretti c'è ormai una relazione di amicizia, ma ho lavorato anche con Emidio Clementi e molti altri. Fare le copertine dei dischi è stata per me un'esperienza importante, un'esperienza di progetto. Che è sostanziale nel mio percorso pittorico, che peraltro è quello di un autodidatta.

E: Un percorso sicuramente che attraversa molti spazi e luoghi. Ho visto che hai fatto anche molte residenze all'estero...

A: Devo dire che quelle sono capitate. Non è che non ami viaggiare, ma dipingere è il centro. Per esempio in Cina, visto che dovevo fare la mostra, ho chiesto anche di rimanere un po' di più per capire dove ero. È veramente un mondo altro: sai, per me che studio le religioni orientali la Cina rappresenta un po' un territorio di ricerca. Sta sicuramente andando ad una velocità diversa dalla nostra...